CCBTでは、メディアアートのパイオニアである藤幡正樹氏と協働し、AIやWeb3といった新たな動向を前に、科学・芸術・哲学・技術と、その関係性を、私たちの社会や歴史から読み解くミートアップシリーズ「アート&テクノロジーへの問い」を開催しています。

各レクチャーの内容を広くみなさまにも参考にしていただきたく、ここでは、参加者によるノートを各回の講義毎に紹介します。

今回のノートは、本レクチャーの受講生であり、編集者・デザイナーとして活躍する庄野祐輔さんの執筆です。

「アート&テクノロジーへの問い」Directed by Fujihata Masaki

第1回:人間として生きる(ガイダンス) 開催日:5月26日(日)

「アート&テクノロジーへの問い」Directed by Fujihata Masaki

カリキュラム・開催日:

第2回:道具と装置(人間について)|6月16日(日)

第3回:猛烈最短美術史(絵画史)|7月7日(日)

第4回:鑑賞と関与(見ること)|8月18日(日)

第5回:コンセプションとメディウム(孕むこと)|9月22日(日)

第6回:生命と機械(知ること)|10月20日(日)

第7回:作品と表現(価値について)|11月17日(日)

開催時間:16:00〜18:00

会場:シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]

イントロダクション

「アートは機械化する環境への防波堤になり得るか?」という問いを携え、メディアアートのパイオニアである藤幡正樹氏とともにアートとテクノロジーが持つ問題について考えるシリーズ。その第1回目は、連続ミートアップのガイダンスという位置付けの回である。「人間として生きる」と題し、藤幡が自身の辿ってきた道筋をもとに全8回のための下書きとなるような多様な論点について思考を巡らす。熱意あふれる参加者たちとともに、未来に向けた創造的な「動き」を構築していくため、自分たちの土台について考える論点を様々な角度から深掘りしていく。このテキストでは、第1回のミートアップで語られた内容を要約しつつ、現代の課題について考えるために重要と思われる著作も補助線として挙げていく。

まずはじめに3歳10カ月の自分の写真を前にして、時間の経過について考える。そして「この人とあの人は同じ人なのか?」と、問う。近代社会の最小単位は個人であり、個々人は個別のアイデンティティを持つとされている。しかし個人のアイデンティティは生まれてから死ぬまで変わらないと言えるのか。「近代」以降に作られた思考の枠組みにより、私たちはその前提に問いを持つことさえ忘れてしまっている。

このミートアップシリーズでは、そのような私たち自身の土台を形作る思考の枠組みを問うことからスタートする。以下の3つの段階を展開する予定となっている。

- 西洋の近代という論理を知る

- それへの違和感から、自分の足元を観察する

- 独自の立ち位置を模索する

特にこの20年の間に起こった重要な変化として、以下の3つを挙げる。

- 地球温暖化

- グローバリゼーションと金融資本主義

- 計算資源の高度化

背景として、20世紀的な知性を中心に据えた社会構造が危機に瀕しているという事実がある。この変化を理解するには、「技術」が急速に社会的に優位な存在となりつつあることを意識する必要がある。科学的な発見が技術として社会におりてくることで、豊かな社会が築かれるという図式が崩壊しつつあるのである。

さらに言えば、対象を言語に変えていくという知性のあり方、つまり20世紀的なロゴスを中心とした知性がイメージを中心としたコミュニケーションに取って代わられようとしている。インターネットはそのためのインフラであるが、いまだにイメージによる対話のためのリテラシーは生まれてきていない。そうした新しい言語を育むためには、インターネットの外にある情報にも目を向ける必要がある。

西洋の文化における思考の枠組みの変遷について、レジス・ドゥブレ(Regis Debray)は著書『メディオロジー宣言』で、中世・近代・現代という区分けを設け、以下のように図式化した。

| 社会的聖性 | 人々を服従させる力 | 個々の人間 | |

| 中世 | 教会 | 信仰 | 臣民 |

| 近代 | 知識人 | 法 | 市民 |

| 現代 | メディア | 世論 | 消費者 |

中世においては教会が、近代においては知識人が、そして現代ではメディアが社会的聖性を持つものとして説明されている。現代の市民が政治参加する形態は、消費者が物を買う行動になるのだと言う。恐ろしいほど的を得た指摘ではないだろうか。

1. 地球温暖化

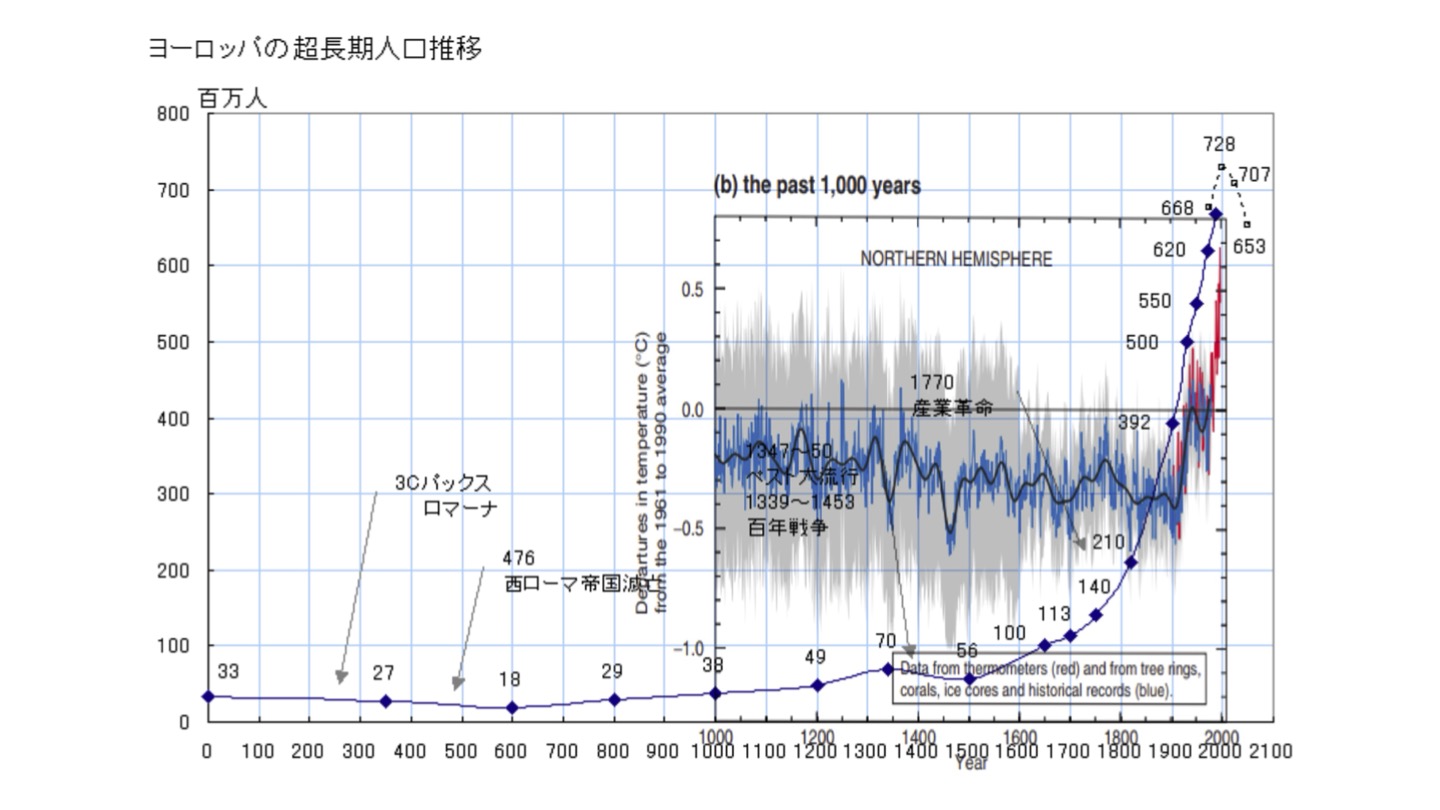

最初の問題として取り上げられたのは、人類にとって喫緊の課題である「地球温暖化問題」である。地球の温度の遷移を見ると、1995年頃から急激に温度が上がり始めている。エネルギーの消費量と人口の曲線には、1950年あたりに急に増加し始める部分がある。そのことからも地球温暖化の根本の原因は、急速な人口増加に合わせたエネルギーの消費の増加であることが分かる。より豊かな生活にはより多くのエネルギーが必要となる。ある科学者によれば、今世紀末には人間は地球に住めなくなってしまう可能性があると言う。人間は人間として生きる権利があり、医療の発達によって平均寿命も伸びつつある。こうした問題はまた、ヒューマニズムの問題とも関係している。

惑星地球がひとつの生きた有機体のように振る舞い、生命を維持しているという考え方である「ガイア理論」を提唱したジェームズ・ラブロック(James Lovelock)は、地球温暖化問題はひとつの必然の帰結であると達観しているという。

二酸化炭素に覆われた地球から、30億年かけて酸素を作り出したのは植物である。人間を含む動物は、植物なしにはこの星には住めなかった。「植物を無意識に美しいと考えるのは、植物に対するリスペクトから来ているのではないか」と、藤幡は指摘する。その植物によって溜め込まれた二酸化炭素を空中に拡散している存在が、人間なのである。

地球温暖化問題に関係する作品として、「超分別ゴミ箱2023プロジェクト」がある。最初のバージョンが作られた1995年の日本には、燃えるゴミ箱と燃えないゴミ箱の2つしかなかったが、ドイツでは4つに分かれていたという。「このまま増やしていったら一体どうなるのか?」という発想から作られたのが本作品である。例えば、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞など、新聞社ごとのゴミ箱を作り、それを推し進めて1面、2面、あるいは死亡欄だけのゴミ箱を作る。そんなふうに分別を推し進めていくと、ゴミは情報になってしまう。そしてその情報は時代を表すアーカイブとして価値を持つ可能性もある。

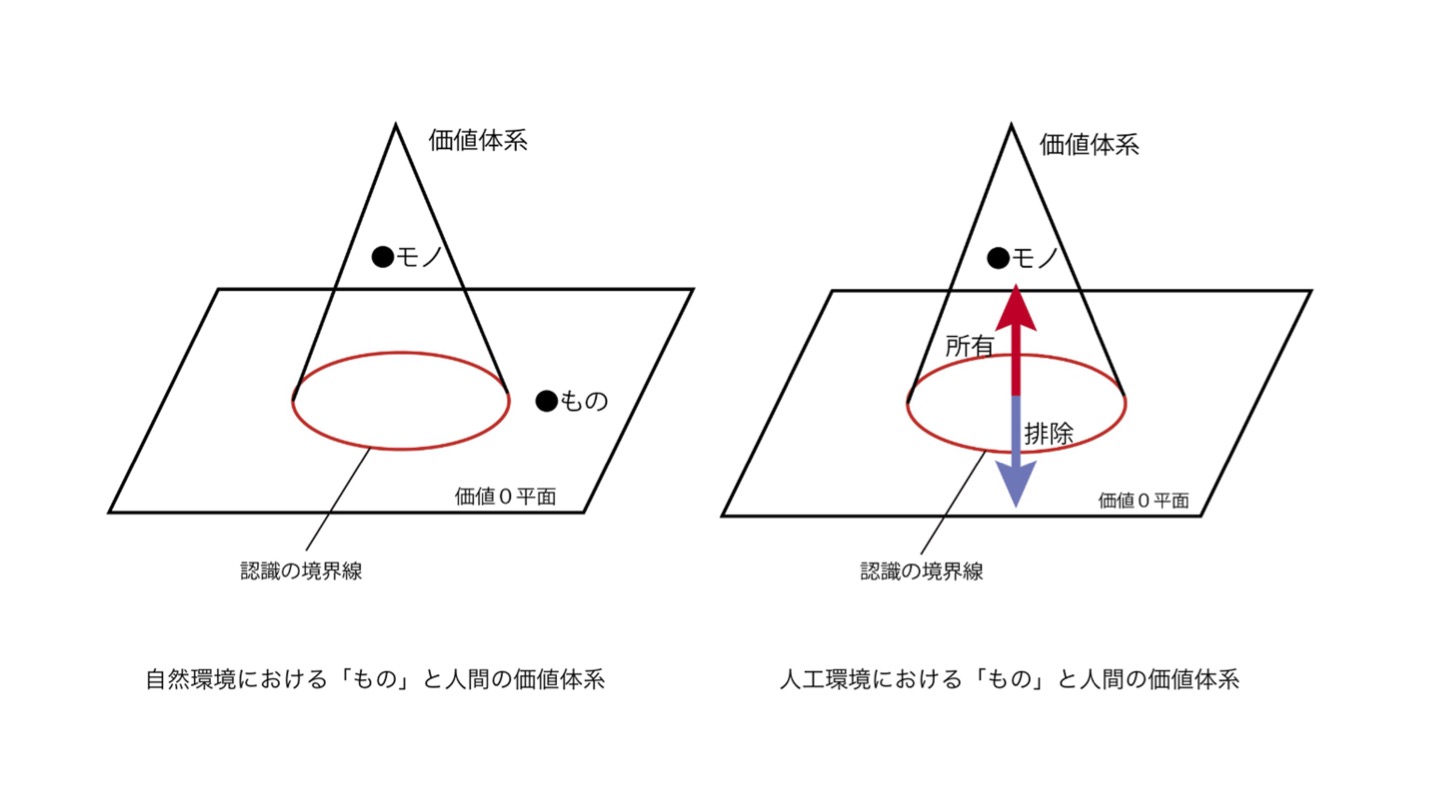

ゴミと情報の差異がどのように生まれるのか、「価値ゼロの平面」(当時学生だった長峰による論文より)という図を用いた解説を試みる。

価値ゼロの平面では、ゴミは存在しない。それは人間がやってくる以前の自然の状態である。そこに人間がやってくると、かわいい、美しい、役に立ちそうなどというように価値が生み出される。例えば人は石や枝を拾う。拾った瞬間に、石や枝が価値を持ってしまう。それを欲しがる人がいれば、交換価値が生まれる。価値ゼロの平面では、その状態を上に伸びる円錐形で表現する。

この図の中では、ゴミは負の価値を持つものとして定義され、下に向かった円錐形として表現される。「ごみ処理」はこの円錐形を潰して、元の平面に戻す作業になる。「リサイクル」は下向きの円錐形を引っ張り上げて、上向きの円錐形に変形させる作業にあたる。リサイクルには、その引っ張り上げにかかるエネルギーの量と、商品となったリサイクル品もいずれまたゴミに戻るという問題点がある。それに対して、アートは「ゴミにならないものを作るということである」と藤幡は言う。近代社会が生んだ博物館は、人工物を価値ゼロの平面と同じ位置に置く。優れたアートは、共同体にとっての文化的価値を有するが、貨幣と交換することはできないもののことである。

2. グローバリゼーションと金融資本主義

次に現代の資本主義のあり方として問題が顕在化しつつある、グローバリゼーションと金融資本主義について切り込む。1985年のプラザ合意により金本位制からの離脱を皮切りに、ロンドンにおける金融ビッグバンによる証券商品の自由化、そして2008年のサブプライムローンによりリーマン・ショックが引き起こされた。企業・金融・情報のグローバル化と新自由主義化による政府機能の民営化が推し進められ、革新的な金融テクノロジーであるはずの証券化メカニズムがグローバルな金融危機・経済危機を誘発する時代となったのである。

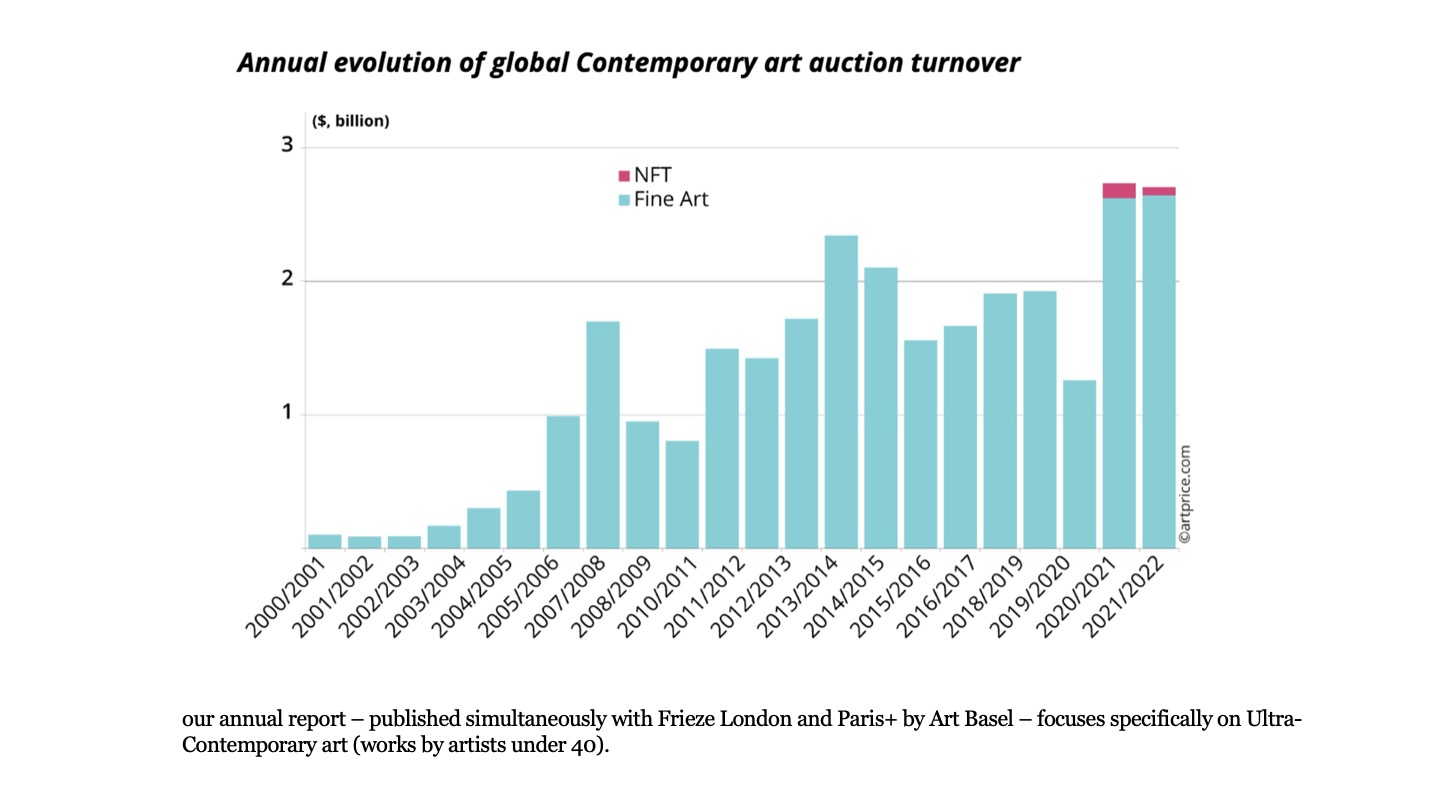

グローバリゼーションを背景とした金融の自由化によって、投資家の存在が拡大すると、余剰資本がアート市場に注目するようになった。2009年以降、億万長者の数は5倍になっており、それと並行するように現代美術の値段も上がり続けている。2008年以降は40歳以下のアーティストの作品も売れており、2021年、2022年にはNFTアートが食い込んできている。その原因として、泰西名画が払底し現代美術が買われるようになったこと、そして長い時間をかけて培われてきた文化の上に立っているアートは安全な資産であるとみなされているという点が挙げられる。

一方で、マーケットがアート界を主導するようになった結果、批評の役割が低下していると言われている。またグローバルな評価の枠組みから外れた作品には価値が付きにくいため、ローカルな文化の価値が見落とされてしまう傾向にある。アート市場側の仕組みも金融資本主義に沿った形になりつつあるのである。

3. 計算資源の高度化

3つ目の問題は、近年その発展の速度を早めつつあるコンピュータを基盤とした技術の進化である。CPUの速度は頭打ちになった代わりに、GPUの並列化が計算能力を向上させ続けている。そしてインターネットを情報資源にして深層学習・機械学習型のAIが発展し、また暗号技術から暗号資産が生まれ、実用化された。しかし今90年代のテクノロジーへの楽観論は通用しなくなってきている。ハイデガーの表現を借りると、技術の「集立」が目に見える形で現れてきた。技術が人間を資源として搾取する時代がやって来たのである。

ベルナール・スティグレール(Bernard Stiegler)によれば、技術の基本は人間の記憶を外在化させることである。そして人工知能は人間が考える方法そのものを外在化させる技術である。人工知能を作ることは知ること、知性、知能について考えることであり、それ自体は興味深い試みである一方で、思考を機械に委ねることにより自分で考えることをしなくなる危険もある。

AIには情報資源が必要であり、その収集に使われたのがインターネットである。デジタル化された人間の断片がAIの資源であるとすると、AIは人間自身を映す鏡であると言える。そしてデジタル化された情報資源とは、人間が長い時間をかけて作ってきた文化そのものである。その意味でも、私たちは文化がいかにして作られるのかについて考える必要がある。

20世紀の知性

続いて以下の3つの現実的な現象について、アート&テクノロジーの立場から考察を加えていく。

・ハイパーテキスト

20世紀的な知性は言葉で多次元のオブジェクトを一次元的に書き下ろすことだった。しかしテッド・ネルソン(Ted Nelson)のハイパーテキストは異なる考え方を提示する。人間の知性は高次元の構造を持っており、ハイパーテキストはそれをそのまま結びつけることができる。情報の間にどのような結び付きを見つけるかが今後、重要になる。

・ネゲントロピー

スティグレールは情報が拡散して、ノイズとなっていくことをエントロピーの増大になぞらえた。人間が意味を作り出していく行為=ネゲントロピーの場所をどうやって維持できるかが問われている。

・ブロックチェーン

ブロックチェーンは、テクノロジーが生んだ最終的なアイテムであり、今世紀最大の発明のひとつだろう。なかでもお金の背後にプログラムを書き込むことができるEthereumには可能性がある。人間のいない世界を前提に自分の意思で動くその技術は、世界の評価方法を根源から変えてしまう可能性がある。しかし貨幣の振る舞いが価値そのものになることで、現実世界と乖離してしまう危険もある。

東洋の技術観

テクノロジーが進化し続けるとやがてシンギュラリティに到達すると主張する「加速主義」と呼ばれる立場がある。テクノロジーの様々な方法を使って資本主義のプロセスを「加速」し、資本主義の「外(the Outside)」への脱出を呼びかける。そのあり方はエロティックでさえある。

そのような崩壊を回避する方策を探究している哲学者として、香港出身のユク・ホイ(Yuk Hui)がいる。彼は著書『中国における技術への問い──宇宙技芸試論』において、ヨーロッパ中心主義的な技術観に疑問を呈し、マルティン・ハイデッガー(Martin Heidegger)の『技術への問い』に対する中国からの視点を提案した。彼の著作は現在15カ国語で翻訳されており、その事実からもヨーロッパ中心主義に疑問を持つ人々が多くいることが分かる。また西洋側にも同様の疑問を持つ思想家が存在する。社会学者のスコット・ラッシュ(Scott Lash)は、因果律、主体と客体、時間と空間という近代を形作る3つの概念を挙げ、それこそが問題の根本だと指摘する。

アートという概念も近代西洋が必然的に生み出したものである。アートはキリスト教世界に対抗できる人間世界を作るものであり、主体は人間である。アートには創造と批判の歴史がある。建築をはじめとする空間芸術、音楽や演劇に始まる時間芸術は、場所、時間を専有し、そのことを象徴化する。アートによって時が刻まれ、そこに存在した人間の姿、記憶を紡ぐ。つまり人間であることを自覚させるのがアートなのである。

西洋のアートの歴史

後半は西洋においてアートがいかに形作られてきたかを駆け足で辿る。最初に挙げるのは、アビ・ヴァールブルク(Aby Moritz Warburg)のイコノロジー研究である。「絵画は読むことができる」というそのアプローチは、美術史研究の領域に衝撃を持って受け入れられた。

次に、美術史の入門書として有名なエルンスト・ゴンブリッチ(Ernst Hans Josef Gombrich)『美術の物語』が取り上げられた。美術史を体系的に解説するその著書は、アートに文化的・社会的文脈を与えることを試みる。そのような試みをイギリスで立ち上げたのが、ナショナル・ギャラリーのディレクターであるケネス・クラーク(Kenneth McKenzie Clark)である。また松宮秀治『ミュージアムの思想』によれば、日本にも同様の試みが存在した。明治に国立博物館を設立した岡倉天心とフェノロサである。

一方、戦後にはジャン=ポール・サルトル(Jean-Paul Charles Aymard Sartre)がアルベルト・ジャコメッティ(Alberto Giacometti)について論じた「絶対の探求」で、絵画の歴史と同じように、彼が彫刻に独自の空間性を持ち込もうとしていると解釈した。アメリカでは、クレメント・グリーンバーグ(Clement Greenberg)が「アヴァンギャルドとキッチュ」で、メディウム・スペシフィシティが発揮されている作品としてジャクソン・ポロック(Jackson Pollock)を位置付ける。

そのような批評の動きから「アートの本質はコンセプトを開発することである」とし、作品自体を二次的なものとする立場が生まれてくる。対してヨーロッパからはメディアアートを中心に、「アートは経験するものである」という考え方が出現した。そのような言説の一例として、ピーター・ヴァイベル(Peter Weibel)の「ポスト=メディウム・コンディション」がある。

アートは場を開く

アートとはこれまでなかったものを作り出すことである。例えば新しい法律を作ることもアートである。新しいものが生まれると、世界の見方が変わる。川に橋をかけると、橋の向こう側にいた人と橋のこちら側にいた人との間に交流が生まれる。あるいは夕日がきれいに見える場所があると、夕日の時間に人が集まる。そんなふうに美しい作品を見に人が集まるのは、自然なことである。うまくいった作品は扉が開くように、自分から離れていく。そして最終的にそれを誰が作ったかは誰も気にしなくなる。それが誰にとっても抜き差しならない重要なものになったときに、ゴミにすることができなくなる。東も西もなく人間社会にとって重要な公共物。それこそがアートである。

今後の予定

次回以降の課題として、以下のトピックが挙げられた。

- 西洋社会におけるアートの位置付けについて

- 理論的証明以前に、技術が優位性を発揮している。科学に対する技術が優位になっている現状について

- 技術を扱うアートではなく、技術をテーマとしたアートについて

- 表現と技術の関係。美術とアートは異なる。作り手個人に還元されない作品のあり方について

5時間という長時間にわたるガイダンスだったが、触れられたトピックのタイムスパンと領域の広さに比べれば、それすら短く感じられるほどだった。そしてさらに数時間にわたる熱気を帯びた討議が、参加者たちの質問に答える形で繰り広げられたことも付け加えておきたい。次回以降は、参加者を100人程度に絞り、アートとテクノロジーの視点から、私たちの社会を形作る過去・現在・未来を深掘りしていく予定となっている。今回のガイダンスで触れられたトピックからも分かる通り、その作業は、私たちの生きる社会と文化の基盤を問い直していく試みとなるだろう。そこで生み出された議論やアイデアを起点に今後さらなる動きが生まれていくことにも期待したい。

参考文献

- レジス・ドゥブレ『メディオロジー宣言』(白水社)

- ジェームズ・ラブロック『ガイア地球は生きている』(ガイアブックス)

- ユク・ホイ『中国における技術への問い──宇宙技芸試論』(株式会社ゲンロン)

- マルティン・ハイデッガ『技術への問い』(平凡社)

- エルンスト・ゴンブリッチ『美術の物語』(河出書房新社)

- 松宮秀治『ミュージアムの思想』(白水社)

- ジャン=ポール・サルトル『サルトル全集』(人文書院)

- クレメント・グリーンバーグ『グリーンバーグ批評選集』(勁草書房)